Ein Jahr DMA – Bestandsaufnahme und Ausblick

I. Einleitung

Mit dem DMA hat die Europäische Union ein neues Kapitel in der Regulierung großer digitaler Plattformen aufgeschlagen. Seit dem 07.03.2024 sind die Verpflichtungen aus Art. 5 bis 7 DMA durchsetzbar, welche das „Herzstück“[1] des DMA bilden. Das einjährige Jubiläum dieses sog. „compliance day“[2] bietet Anlass dafür, den aktuellen Status der Durchsetzung der Verordnung zu evaluieren, mit deren Schaffung viele Hoffnungen verknüpft waren.

Der DMA verfolgt das ambitionierte Ziel, erhebliche Wettbewerbsverzerrungen durch sogenannte Torwächter-Unternehmen mittels präventiver Verhaltensregeln effektiv zu begrenzen und dadurch bestreitbar(er)e und fair(er)e Märkte im digitalen Sektor zu gewährleisten.[3] Die regulatorische Grundidee basiert auf einem „Paradigmenwechsel“[4] gegenüber dem klassischen Kartellrecht. Statt wie bisher erst reaktiv Wettbewerbsverstöße zu sanktionieren, setzt der DMA auf eine ex-ante-Regulierung[5] besonders einflussreicher Unternehmen in digitalen Märkten, die von der Kommission als „Torwächter“ benannt wurden. Verletzungen der per-se-Regeln aus Art. 5-7 DMA können unmittelbar sanktioniert werden, ohne dass zuvor eine marktbeherrschende Stellung und eine Schädlichkeit der Verhaltensweise im Einzelfall nachgewiesen werden müssen. Der DMA ist dementsprechend als Reaktion auf die (zu) lange Verfahrensdauer kartellrechtlicher Missbrauchsverfahren zu betrachten,[6] die maßgeblich aus Generalklauseln mit unbestimmten Rechtsbegriffen (wie Art. 102 AEUV oder § 19 GWB) und einer Rechtfertigungsmöglichkeit im Einzelfall resultierte.[7] Vor dem Hintergrund der ambitionierten Zielsetzungen zieht der vorliegende Beitrag eine erste Zwischenbilanz der DMA-Durchsetzung. Im Fokus steht zunächst die öffentliche Durchsetzungspraxis der Europäischen Kommission (Kommission) (dazu II.), wobei die Erfahrungen im Benennungsverfahren der Torwächter, deren Compliance-Berichterstattung sowie erste Nichteinhaltungs-bzw. Spezifikationsverfahren beleuchtet werden. Sodann erfolgt eine Bewertung des aktuellen Stands der privaten Rechtsdurchsetzung als designierte „zweite Säule“[8] einer effektiven Implementierung des DMA (dazu III.). Der Beitrag schließt mit einem Ausblick und Fazit (dazu IV.).

II. Ein Jahr Public Enforcement – Erste Erfahrungen

Die erste Säule der DMA-Durchsetzung bildet das Public Enforcement des DMA. Hier agiert die Kommission als „alleinige Durchsetzungsbehörde“.[9] Sie untersucht und entscheidet über die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung des DMA[10] und verhängt ggf. Sanktionen (vor allem empfindliche Bußgelder). Nachfolgend wird ein genauerer Blick auf das behördliche Durchsetzungssystem und die bisherigen und anstehenden Entscheidungen der Kommission geworfen.

1.Die Torwächter-Designationen durch die Kommission

Die Verpflichtungen des DMA kommen nur für sog. zentrale Plattformdienste (ZPD) von Unternehmen zur Anwendung, die konstitutiv nach Art. 3 DMA durch die Kommission benannt wurden. Die ZPD sind enumerativ in Art. 2 Nr. 2 lit. a–j DMA aufgelistet und decken wesentliche Geschäftsmodelle der digitalen Plattformökonomie wie Online-Vermittlungsdienste oder Betriebssysteme ab. Als Torwächter werden aber nicht die einzelnen Gesellschaften benannt, welche die jeweiligen ZPD erbringen, sondern vielmehr die gesamte übergeordnete Unternehmensgruppe i. S. d. Art. 2 Nr. 27 DMA.[11]

a) Ablauf des Benennungsverfahrens

Die Benennung von ZPD erfolgt im Regelfall durch das kumulative Erfüllen von qualitativen Kriterien (Art. 3 Abs. 1 DMA), das wiederum durch das Erreichen quantitativer Schwellenwerte aus Art. 3 Abs. 2 DMA widerleglich vermutet wird. Das jeweilige Unternehmen muss nach Art. 3 Abs. 1 DMA zunächst einen erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt haben (lit. a) und einen ZPD bereitstellen, der gewerblichen Nutzern als wichtiges Zugangstor zu Endnutzern dient (lit. b). Zudem muss das Unternehmen hinsichtlich seiner Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position innehaben oder es muss eine derartige Position in naher Zukunft zumindest absehbar sein (lit. c). Die qualitativen Kriterien werden widerleglich vermutet („es wird davon ausgegangen“), wenn die zum jeweiligen Kriterium korrelierenden quantitativen Schwellenwerte aus Art. 3 Abs. 2 DMA erfüllt sind, die auf Parameter wie den Umsatz, die durchschnittliche Marktkapitalisierung (lit. a), die monatlich aktiven Endnutzer oder die jährlich aktiven gewerblichen Nutzer abstellen (lit. b).

aa) Ausnahmsweise Widerlegung (Art. 3 Abs. 5)

Grundsätzlich benennt die Kommission nach Art. 3 Abs. 4 DMA ein Unternehmen, das ZPD bereitstellt und die Schwellenwerte erfüllt, spätestens innerhalb von 45 Arbeitstagen nach Erhalt der vollständigen Angaben durch den Torwächter i. S. d. Art. 3 Abs. 3 DMA. Eine Benennung erfolgt gleichwohl (vorerst) nicht, wenn ein potenzielles Torwächterunternehmen nach Art. 3 Abs. 5 DMA im Rahmen der Mitteilung aus Art. 3 Abs. 3 DMA substanziierte Argumente vorbringt, dass es trotz des Erreichens der Schwellenwerte die qualitativen Kriterien aus Art. 3 Abs. 1 DMA nicht erfüllt. Hierbei trägt das Unternehmen nach Erwägungsgrund 23 UAbs. 1 S. 2 DMA die materielle Beweislast, wenngleich weiterhin der Amtsermittlungsgrundsatz gilt.[12] Mit Blick auf den Wortlaut „ausnahmsweise“ im Art. 3 Abs. 5 DMA, der erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hinzugefügt wurde, die Formulierung des korrelierenden Erwägungsgrunds 23 DMA („außergewöhnliche Umstände“) und die etwa ausweislich Erwägungsgrund 16 DMA intendierte Erhöhung der Durchsetzungseffizienz ist Art. 3 Abs. 5 DMA restriktiv auszulegen.[13]

bb) Subsidiäres Benennungsverfahren nach Art. 3 Abs. 8 DMA

Die Kommission kann nach Art. 3 Abs. 8 DMA im Anschluss an eine Marktuntersuchung ein Unternehmen als Torwächter benennen, auch wenn das Unternehmen die einzelnen Schwellenwerte aus Art. 3 Abs. 2 DMA nicht erreicht hat. Während Art. 3 Abs. 5 DMA dazu dient, die Gefahr einer Überregulierung durch sog. Typ-I-Fehler (falsch positive Ergebnisse) zu verringern, erfüllt Art. 3 Abs. 8 DMA eine komplementäre Funktion, um eine Unterregulierung durch Typ-II-Fehler (falsch negative Ergebnisse) zu reduzieren.[14] Im Rahmen der Marktuntersuchung, welche die Kommission nach Art. 17 Abs. 1 S. 2 DMA innerhalb von zwölf Monaten durchführen soll, muss sie gemäß Art. 3 Abs. 8 UAbs. 2 DMA – vergleichbar zu § 19a Abs. 1 GWB – im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung insgesamt sieben digitalökonomiespezifische Kriterien heranziehen. Sofern sie unter Berücksichtigung dieser Kriterien wie Netzwerkeffekte oder eine konglomeratsartige Unternehmensstruktur zum Ergebnis kommt, dass die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 1 DMA erfüllt sind, muss sie das betroffene Unternehmen als Torwächter benennen („benennt“ bzw. „shall“ in der englischen Sprachfassung). Anders als im Rahmen der Benennung im Regelfall, muss die Kommission im Einzelfall nach Art. 17 Abs. 4 S. 2 DMA entscheiden, welche konkreten Verpflichtungen sie auferlegt, wobei sie nur zwischen den Verpflichtungen aus Art. 5 Abs. 3-6 und Art. 6 Abs. 4, 7, 9, 10 u. 13 DMA auswählen kann.

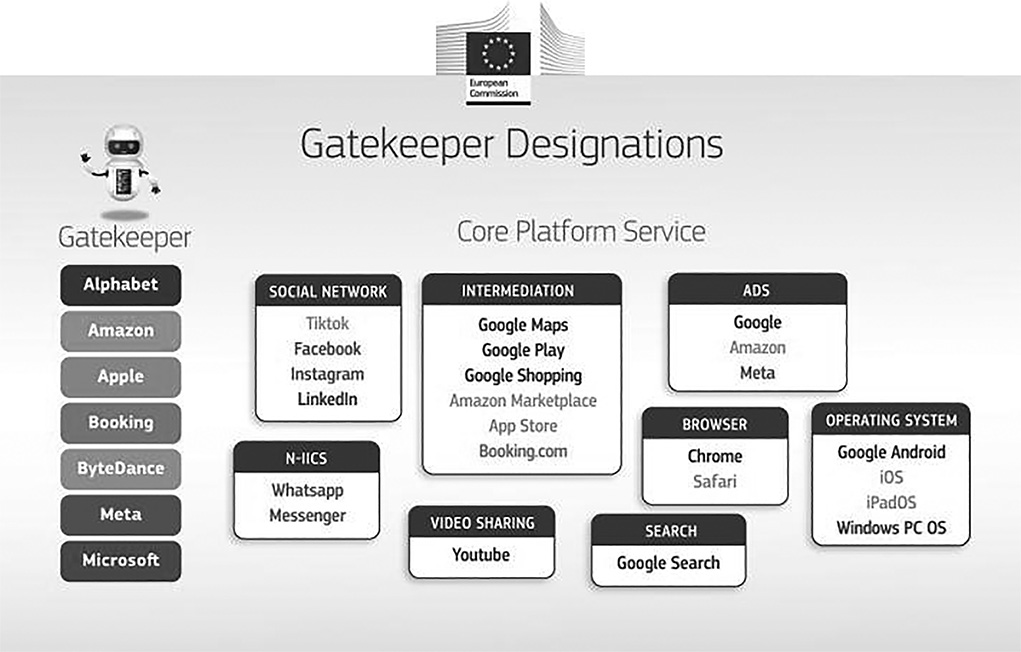

b) Überblick über die Designationen und Kerndienste

Am 06.09.2023 hat die Kommission sechs Torwächter (Alphabet,Amazon, Apple, ByteDance, Meta und Microsoft) sowie insgesamt 22 ZPD benannt.[15] Im Mai 2024 erfolgte zusätzlich die Benennung von Booking.com als Torwächter und die Benennung von Apples iPadOS als ZPD.[16] Am 23.04.2024 entschied die Kommission, dass der Meta Marketplace keine ZPD mehr darstellt.[17] Die nachfolgende Grafik zeigt die sieben Torwächter und die zugehörigen 23 ZPD:

Quelle: EU-Kommission, https://digital-markets act.ec.europa.eu/gatekeepers_en.

c) Erfahrungen und Streitpunkte im Designationsverfahren

Die Kommission hat bereits auf alle Varianten der Benennung zurückgegriffen, sodass sich Entscheidungslinien und Problemfelder herauskristallisiert haben.[18]

aa) Erfolgreiche Widerlegungen i. S. d. Art. 3 Abs. 5 DMA

Zunächst hat die Kommission hinsichtlich Samsungs Internet Browser von einer Benennung ohne Einleitung einer Marktuntersuchung abgesehen, da der Webbrowser nur geringe Marktanteile habe und kein wichtiges Zugangstor zu Endnutzern im Sinne eines Ökosystems sei.[19] Auch hinsichtlich Alphabets Gmail,[20] Microsofts Outlook,[21] TikTok Ads und X Ads[22] nahm die Kommission eine erfolgreiche Widerlegung ohne Einleitung einer Marktuntersuchung an.Bezüglich Apples iMessage,[23] dem sozialen Netzwerk X[24] und Microsofts Diensten Bing, Edge und Advertising[25] leitete die Kommission jeweils das Verfahren aus Art. 3 Abs. 5 UAbs. 3 DMA i. V. m. Art. 17 Abs. 3 DMA auf dritter Stufe ein, sah aber von einer Benennung ab, da jeweils insbesondere nicht die Voraussetzung der Stellung als wichtiges Zugangstor i. S. d. Art. 3 Abs. 1 lit. b DMA erfüllt war. Die ausgebliebene Benennung von Edge veranlasste Opera Norway dazu, die erste Nichtigkeitsklage beim EuG gegen eine Nichtbenennung zu erheben.[26]

bb) Benennungsverfahren nach Art. 3 Abs. 8 DMA

Bislang hat die Kommission nur ein Verfahren nach Art. 3 Abs. 8 UAbs. 1 i. V. m. Art. 17 Abs. 1 DMA gegen Apples Betriebssystem

iPadOS eingeleitet und im Anschluss an die Marktuntersuchung als ZPD i. S. d. Art. 2 Nr. 2 lit. f.DMA benannt.[27] Zur Begründung führte die Kommission aus, dass iPadOS die Anforderungen aus Art. 3 Abs. 1 DMA erfülle, da iPadOS über eine große Zahl von gewerblichen Nutzern und Endnutzern verfüge, für gewerbliche Nutzer – als Zugangstor zu einem Kundenstamm mit hoher Zahlungsbereitschaft – von wirtschaftlicher Bedeutung sei, sowohl Endnutzer als auch gewerbliche Nutzer binde, Apple Netzwerkeffekte sowie Größenvorteile biete und iPadOS seit mehr als zehn Jahren eines der beiden führenden Betriebssysteme für Tablets in der Union sei.[28]

cc) Besonderheiten am Beispiel von TikTok (ByteDance)

Die erste Entscheidung des EuG bezüglich TikTok[29] verdeutlicht exemplarisch einerseits, wie schwer es für designierte Torwächter ist, eine Benennung anzufechten.[30] So lehnte das EuG die Klage von ByteDance bezüglich der Einordnung von TikTok als Online-Dienst sozialer Netzwerke vollumfänglich ab[31] und stärkte damit die Kommission. Insbesondere bestätigte das EuG die restriktive Auslegung bezüglich Art. 3 Abs. 5 DMA, indem es klarstellte, dass bloße „Zweifel“ oder „Primafacie“-Indizien nicht für den erforderlichen Nachweis ausreichen, sondern ein hoher Grad an Plausibilität erforderlich sei.[32] Andererseits steckte das EuG erste Grenzen bezüglich des Ermessens der Kommission ab. So bestätigte es zwar, dass entsprechend dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 2 lit. a DMA („oder“) entweder auf die Umsatzzahlen oder die durchschnittliche Marktkapitalisierung bzw. den entsprechenden Marktwert abgestellt werden könne. Die Kommission habe aber verkannt, dass sie mit Blick auf die Betonung der digitalökonomischen Relevanz des Umsatzes im Erwägungsgrund 17 DMA trotz alternativ erreichter Marktkapitalisierung hätte gesondert prüfen müssen, ob das dem Umsatz inhärente Potenzial zur Monetarisierung von Nutzern gegenwärtig besteht.[33] Zudem stellte das EuG klar, dass laut Erwägungsgrund 23 S. 2 DMA zwar nur Belege zu berücksichtigen seien, die sich unmittelbar auf quantitative Kriterien beziehen, gleichwohl derartige Argumente nicht zwingend quantitativ belegt sein müssen.[34]

d) Zwischenbefund

Die ersten Benennungsverfahren haben gezeigt, dass die bezweckte Erhöhung der Durchsetzungseffizienz mit Blick auf die

zügigen Benennungen durchaus gelungen ist. So führt der Rückgriff auf ein abgeschlossenes System von ZPD i. S. d. Art. 2 Nr. 2 DMA und auf objektiv bestimmbare quantitative Schwellenwerte nach Art. 3 Abs. 2 DMA gegenüber dem mit Generalklauseln operierenden Kartellrecht zu höherer Rechtssicherheit.[35] Zudem hat die TikTok-Entscheidung des EuG vorerst die Position der Kommission gestärkt. Weitere Belastungsproben sind jedoch zu erwarten, da auch Meta (bezüglich des Messenger[36]) und Apple (bezüglich des App Stores[37]) Klagen gegen Benennungsentscheidungen erhoben haben. Schließlich ist mit Blick auf die Klage von Opera Norway[38] gegen die Nichtbenennung von Microsofts Edge mit Spannung abzuwarten, ob und unter welchen Voraussetzungen EuG und EuGH Dritten eine Klagebefugnis i. S. d. Art. 263 Abs. 4 AEUV zusprechen.

2. Compliance-Berichte der Torwächter

Die Verpflichtungen aus Art. 5-7 DMA müssen die Torwächter nach Art. 3 Abs. 10 DMA innerhalb von sechs Monaten nach Benennung eigenständig umsetzen. Um Transparenz zu gewährleisten und es der Kommission zu ermöglichen, die Einhaltung des DMA zu überwachen, müssen die Torwächter jährlich Berichte über die Einhaltung der Vorschriften vorlegen. Gemäß Art. 11 Abs. 1 DMA muss der Torwächter in dem Bericht „ausführlich und transparent beschreib[en], welche Maßnahmen er ergriffen hat, um die Einhaltung der Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 sicherzustellen.“ Nach Art. 11 Abs. 2 DMA ist zudem eine nicht-vertrauliche Fassung des Berichts zu veröffentlichen.

a) Bedeutung der Compliance-Reports für die Durchsetzungspraxis

Die Compliance-Berichte dienen der Kommission zunächst als Anknüpfungspunkt zur Überprüfung der Einhaltung der DMA Verpflichtungen. Darüber hinaus stellen sie neben den veröffentlichten Entscheidungen das wesentliche Instrument zur Schaffung von Transparenz und Überwachungsmöglichkeiten für Wettbewerber, gewerbliche Nutzer sowie Endnutzer und die Öffentlichkeit dar (vgl. Erwägungsgrund 68 DMA). Die Transparenz bezüglich der DMA-Compliance ist wiederum Grundlage für Drittbeschwerden, den Anstoß weiterer behördlicher Untersuchungen und des öffentlichen Diskurses sowie die Vorbereitung der privaten Rechtsdurchsetzung. Schließlich kann die Verfügbarkeit der Compliance-Berichte für die anderen Torwächter auch zur Schaffung von Best-Practices führen.[39] Dementsprechend sind die Compliance-Berichte nicht nur technische Nachweisdokumente, sondern erleichtern und erhöhen auch die Einhaltung und Durchsetzung des DMA.

b) Unterschiede im Umgang mit den Berichtspflichten –

Zwischen PR-Strategie und ernsthaftem Compliance-Bemühen

Mittlerweile haben alle Torwächter ihre ersten und die am 06.09.2023 benannten Torwächter ihre zweiten Compliance-Berichte veröffentlicht.[40] Bezüglich der ersten Compliance-Reports war auffällig, dass Länge, Sprachstil und Ton der veröffentlichten Zusammenfassung der Berichte teilweise erheblich divergierten.

So veröffentlichten Alphabet (Google) und Microsoft mit 211 bzw. 302 Seiten umfangreiche Berichte, während Apple nur einen 12-seitigen Bericht vorlegte. Auch im Sprachstil wiesen die Compliance-Berichte signifikante Unterschiede auf. Während Amazon und Booking ihre Berichte leserfreundlich und öffentlichkeitswirksam verfassten, waren die Compliance-Berichte von Microsoft und ByteDance als Rechtsdokumente ausgestaltet und in komplizierterer und technischerer Sprache verfasst. Schließlich wichen die Compliance-Berichte auch im Tonfall teilweise erheblich voneinander ab. Während Meta[41] und Booking[42] den DMA regelrecht lobten, enthielt Apples Bericht deutliche Kritik und sah in den Vorschriften einen Angriff auf das eigene Geschäftsmodell.[43]

c) Ausblick

Die erheblichen Unterschiede in den Compliance-Berichten werfen Fragen bezüglich der Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit der Compliance-Bemühungen auf. Dies gilt besonders mit Blick darauf, dass minimale Anpassungen teilweise als bahnbrechende Änderungen deklariert werden. So stellte etwa Booking, welches einen dem DMA wohlgesinnten Ton verwendete, die Beseitigung von Paritätsklauseln als besondere Errungenschaft der DMA-Compliance dar, obwohl es hierzu schon durch die EuGH Entscheidung zu Art. 101 Abs. 1 AEUV angehalten war.[44] Wenngleich etwa Apples zweiter Compliance-Bericht 214 Seiten umfasst und somit deutlich mehr Informationen zu dessen Maßnahmen enthält, erhärtet sich vor dem Hintergrund der bisherigen Compliance-Berichte der Verdacht, dass zumindest einige Torwächter eine „formale Minimalumsetzung“ [45] sowohl bezüglich der inhaltlichen als auch der Transparenzvorgaben verfolgen. Auf Ebene der Compliance-Berichte selbst wird man hiergegen wenig machen können. Denn Verstöße gegen Art. 11 DMA sind mangels Nennung im abschließenden System des Art. 30 DMA nicht bußgeldbewehrt und die Nutzung der zur Verfügung gestellten Templates ist für die Erstellung der Compliance-Reports nicht verbindlich.[46] Dementsprechend ist zu erwägen, ob de lege ferenda entweder die zwingenden regulatorischen Vorgaben bezüglich der öffentlichen Compliance-Berichte ausgeweitet oder Mängel an den Compliance-Berichten in den Bußgeldkanon des Art. 30 DMA aufgenommen werden sollten.[47]

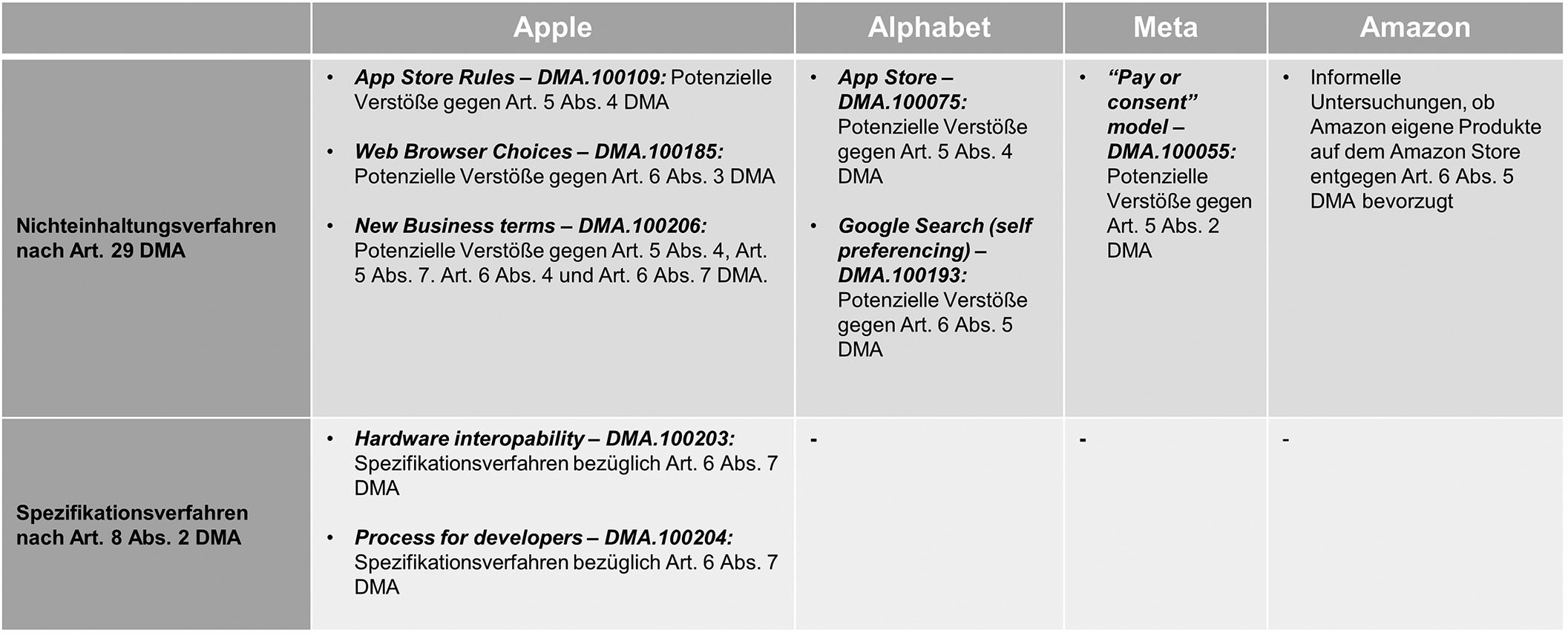

3. Untersuchungen der Kommission

Da die Kommission weniger als 20 Tage nach dem „compliance day“ bereits fünf Nichteinhaltungsverfahren i. S. d. Art. 29 DMA einleitete[48] und wenig später ein weiteres Nichteinhaltungsverfahren sowie Spezifikationsverfahren i. S. d. Art. 8 Abs. 2 DMA[49] folgten, lässt auf deren Skepsis um die Compliance-Bemühungen der Torwächter schließen. Grundsätzlich steht es im pflichtgemäßen Ermessen der Kommission, ob sie bei möglichen Verstößen gegen Verpflichtungen aus Art. 6 und 7 DMA (nicht aber Art. 5 DMA[50]) ein Verfahren nach Art. 8 Abs. 2-8 DMA zur Spezifizierung oder ein Nichteinhaltungsverfahren nach Art. 29 DMA einleitet. Während Nichteinhaltungsverfahren mit Abstellungsverfügungen bzw. Geldbußen i. S. d. Art. 30 DMA bis zu 10%[51] des weltweit erzielten Konzernumsatzes enden können, kann die Kommission im Rahmen des Spezifikationsverfahrens konkrete Maßnahmen bezüglich der Umsetzung von Verpflichtungen aus Art. 6 f. DMA auferlegen. Die folgende Übersicht enthält alle bislang eingeleiteten Verfahren (siehe Abb. auf S. 846, oben).

a) Übersicht über die laufenden Verfahren

Gegenüber Alphabet untersucht die Kommission einerseits, ob Google Search auf seiner allgemeinen Suchmaschine eigene vertikale Suchdienste wie Google Hotels oder Google Flights bevorzugt.[52] Nach Art. 6 Abs. 5 S. 1 DMA, der auf der kartellrechtlichen Entscheidung zu Google-Shopping basiert,[53] ist es untersagt, eigene Dienstleistungen und Produkte beim Rankingprozess gegenüber ähnlichen Dienstleistungen oder Produkten eines Dritten zu bevorzugen. Am 19.03.2025 hat die Kommission ihre vorläufige Beurteilung i. S. d. Art. 29 Abs. 3 DMA an Alphabet übermittelt und kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass Google Search eigene Dienstleistungen bevorzuge, indem diese in den ersten Suchergebnissen oder auf speziellen Flächen mit verbesserten visuellen Formaten oder Filtermechanismen angezeigt werden.[54] Andererseits ermittelt die Kommission, ob Alphabet bezüglich des Google Play Store gegen Art. 5 Abs. 4 DMA verstößt. Die Vorschrift unterbindet sog. Anti-Steering-Regeln, durch welche Torwächter ihren gewerblichen Nutzern untersagen, Endnutzer kostenfrei von ihrer Plattform wegzulenken. Maßgebliches Ziel von Art. 5 Abs. 4 DMA ist es nach Erwägungsgrund 40 DMA, die Entscheidungsfreiheit der Endkunden zu wahren und die Abhängigkeit gewerblicher Nutzer von Torwächter-Plattformen zu reduzieren. Prominentes kartellrechtliches Vorbild für das Verbot solcher Praktiken ist die von der Kommission gegen Apple verhängte Geldbuße in Höhe von 1,8 Mrd. Euro nach einer Beschwerde von Spotify.[55] Apple hatte dort App-Entwicklern Beschränkungen auferlegt, die sie daran hinderten, iOS-Nutzer über alternative und günstigere Musikabonnements zu informieren. Alphabet ermöglicht es zwar, dass Dritte externe Links implementieren, die Nutzer vom Google Play Store wegsteuern (sog. „link-outs“). Doch untersucht die Kommission, ob die für die Akquisition von Endnutzern berechnete Gebühr und die Beschränkungen der „link-outs“ mit Art. 5 Abs. 4 DMA vereinbar sind.[56]

Quelle: Eigene Darstellung.

Im Rahmen der Übermittlung der vorläufigen Beurteilung i. S. d. Art. 29 Abs. 3 DMA teilte sie Alphabet ihre vorläufige Einschätzung mit, wonach ein Verstoß gegen Art. 5 Abs. 4 DMA vorliege, da Alphabet bestimmte Aspekte des Steerings technisch beschränke und die Akquisitionsgebühr zu hoch sei.[57] Bezüglich Meta untersuchte die Kommission, ob dessen „Pay or Consent“-Modell hinsichtlich der Datennutzungsbedingungen für Endnutzer bei Instagram und Facebook gegen Art. 5 Abs. 2 DMA verstößt.[58] Bei dem „Pay or Consent“-Modell konnten Nutzer entweder in Metas Datenverarbeitungskonditionen einwilligen oder für einen monatlichen Abo-Preis eine werbefreie Nutzung erhalten.[59] Im Juni 2024 übermittelte die Kommission ihre vorläufige Beurteilung i. S. d. Art. 29 Abs. 3 DMA an Meta und kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass Apple nicht im Sinne des Erwägungsgrunds 36 DMA eine „weniger personalisierte, aber gleichwertige Alternative“ anbiete, die es ermöglicht, dass Endnutzer „frei“ über eine etwaige Einwilligung in die Datenverarbeitungskonditionen entscheiden können. Als Reaktion hierauf senkte Meta mit Ankündigung vom 12.11.2024 die Abo-Preise und führte eine dritte kostenlose Option mit weniger personalisierten Werbeinhalten ein, die ohne Datenverknüpfung der unterschiedlichen Dienstleistungen und Vergangenheitsdaten operiert, dafür aber Werbepausen enthält.[60] Am 23.04.2025 verhängte die Kommission schließlich ein Bußgeld von 200 Mio. Euro, welches sich jedoch ausschließlich gegen das ursprünglich „Pay-or-Consent“-Modell richtete; ob das im November 2024 eingeführte veränderte Modell im Einklang mit dem DMA ist, untersucht die Kommission noch.[61]

b) Apple im Fokus: Konflikte um Interoperabilität und App-Store-Regeln

Schließlich leitete die Kommission gegen Apple zwei Spezifikationsverfahren nach Art. 8 Abs. 2 DMA und drei Nichteinhaltungsverfahren nach Art. 29 DMA ein. Mit Blick auf den kurzen Compliance-Bericht und die dort geäußerte offene Kritik am DMA ist es wenig überraschend, dass Apple im Zentrum der bisherigen Untersuchungen der Kommission stand.

aa) Nichteinhaltungsverfahren

Zunächst ermittelte die Kommission, ob Apple gegen das Anti-Steering-Verbot des Art. 5 Abs. 4 DMA sowie die Umgehungstatbestände aus Art. 13 Abs. 4 und 6 DMA verstoßen hat. Apple erlaubte es gewerblichen Nutzern zwar, Links in ihren über den App Store vertriebenen Apps zu implementieren (sog.„link-outs“), doch waren diese mit erheblichen Einschränkungen verbunden. So mussten gewerbliche Nutzer für jede Transaktion, die innerhalb von sieben Tagen nach Nutzung des Links erfolgte, eine Gebühr von 10 bis 17% entrichten. Zudem durften nur Links zur eigenen Website des gewerblichen Nutzers eingefügt werden, nicht jedoch zu Drittanbietern. Weiterhin öffneten sich diese Links ausschließlich im Standardbrowser, ohne eine Webansicht in der App selbst zu ermöglichen. Zusätzlich war es nur solchen gewerblichen Nutzern gestattet, Links zu implementieren, die nicht Apple Pay verwendeten.[62] Am 24.06.2024 übersandte die Kommission ihre vorläufige Beurteilung i. S. d. Art. 29 Abs. 3 DMA an Apple, derzufolge ein Verstoß gegen Art. 5 Abs. 4 DMA vorliege, da die Restriktionen bezüglich des „Steerings“ zu weitgehend seien und die Gebühren über das für eine solche Vergütung erforderliche Maß hinaus gingen.[63] Am 23.04.2025 verhängte die EU-Kommission sodann ein Bußgeld gegen Apple in Höhe von 500 Mio. Euro und Apple hat nun 60 Tage Zeit, den Verstoß abzustellen.[64] Zudem leitete die Kommission zeitgleich mit der Übersendung der vorläufigen Beurteilung ein weiteres Verfahren bezüglich der Geschäftsbedingungen auf Apples App-Store unter anderem wegen eines möglichen Verstoßes gegen Art. 6 Abs. 4 DMA ein.[65] Die Verpflichtung sieht insbesondere vor, dass als ZPD benannte Betriebssysteme die Installation von Apps über App Stores von Drittanbietern („Side-Loading“) zulassen müssen. Hierdurch soll nach Erwägungsgrund 50 DMA der horizontale Wettbewerb und die Entscheidungsfreiheit der Endnutzer erhöht werden. Konkret untersucht die EU-Kommission, ob Apple unzulässige Beschränkungen für das „Side-Loading“ auferlegt,[66] indem es von den Entwicklern von App-Stores und Apps von Drittanbietern eine „Core Technology Fee“ von 0,50 Euro pro installierter App verlangt und zahlreiche Hürden für das „Side-Loading“ aufstellt.[67] Schließlich prüfte die Kommission, ob Apple gegen Art. 6 Abs. 3 DMA verstößt, der ausdrücklich vorschreibt, dass Endnutzer in der Lage sein müssen, Softwareanwendungen auf iOS leicht zu deinstallieren und Standardeinstellungen auf iOS leicht zu ändern.[68] Ziel der Vorschrift ist es nach Erwägungsgrund 49 DMA, dass Endnutzer mit Blick auf den Vorteil voreingestellter Dienste („status quo bias“) eine echte Wahlfreiheit haben.[69] Nach zwischenzeitlichen Änderungen seitens Apple hat die EU-Kommission

das Verfahren jedoch am 23.04.2025 eingestellt.[70]

bb) Spezifikationsverfahren

Beide eingeleiteten Spezifikationsverfahren betrafen die Verpflichtung zur Gewährleistung von Interoperabilität aus Art. 6 Abs. 7 DMA. Torwächter sind nach dieser Vorschrift verpflichtet, bezüglich der als ZPD benannten Betriebssysteme und virtuellen Assistenten eine kostenfreie Interoperabilität zu gewährleisten. Das erste Spezifikationsverfahren betraf Apples bisherige Maßnahmen bezüglich der Gewährleistung der Interoperabilität von Hardware. Gegenstand des zweiten Spezifikationsverfahrens war Apples Prozess zur Behandlung von Interoperabilitätsanfragen von Entwicklern und Dritten. Am 19.03.2025 erließ die Kommission die beiden Spezifikationsbeschlüsse. Bezüglich der Gewährleistung der Interoperabilität von Hardware erlegte sie Apple Maßnahmen zu insgesamt neun Funktionen vorwiegend im Zusammenhang von verbundenen Smartwatches, Kopfhörern oder TV auf. Dadurch erhofft sich die Kommission insbesondere einen besseren Zugang von Geräteherstellern und App-Entwicklern zu iPhone-Funktionen (z. B. Anzeige von Benachrichtigungen auf Smartwatches), schnellere Datentransfers (z. B. durch Wi-Fi Direct und NFC) und eine einfachere Einrichtung von verbundenen Geräten (z. B. durch sog. „pairing“). Im zweiten Verfahren beschloss die Kommission ein Maßnahmenpaket, durch welches die Transparenz und die Effektivität des Prozesses zur Behandlung von Interoperabilitätsanfragen verbessert werden soll. Hierzu soll maßgeblich ein verbesserter Zugang zu technischen Informationen zu Funktionen, die Dritten bislang noch nicht zur Verfügung stehen, und ein vorhersehbar(er)er Zeitplan für die Prüfung von Interoperabilitätsanfragen beitragen.[71]

c) Grenzen und Herausforderungen der öffentlichen Durchsetzungspraxis

In Ansehung der beachtlichen Anzahl an Verfahren sind die Bemühungen der Kommission als alleinige Durchsetzungsbehörde hinsichtlich einer gegenüber dem herkömmlichen Kartellrecht beschleunigten Verfahrensführung beachtlich. Auch belegen die jüngsten Bußgelder, dass die Kommission trotz Drohungen aus den USA[72] gewillt ist, DMA-Verstöße empfindlich zu sanktionieren. Ob die Kommission an diesem Kurs festhält, bleibt natürlich abzuwarten.[73] Zudem zeigt sich bereits jetzt, dass sie – was auch angesichts ihrer begrenzten Ressourcen[74] nicht überraschen kann – die Zielvorgabe von zwölf Monaten zum Verfahrensabschluss aus Art. 29 Abs. 2 DMA nicht einhalten kann. Das Problem der begrenzten Ressourcen zwingt die Kommission allem Anschein nach auch dazu, sich auf wichtige Fälle zu beschränken. So hat die Kommission trotz öffentlichkeitswirksamer Beschwerden[75] (bislang) keine formalen Verfahren gegenüber Amazon, Microsoft, ByteDance und Booking eingeleitet. Überdies dürften die finanzstarken Torwächter Beschlüsse und etwaige Bußgelder nicht kampflos hinnehmen, sondern hiergegen bei den europäischen Gerichten prozessieren, was weitere wertvolle Ressourcen auf Seiten der Kommission binden wird.

III. Private Enforcement als zweite Säule der DMA Durchsetzung

1. Notwendigkeit privater Rechtsdurchsetzung

In Ansehung der begrenzten Ressourcen der Kommission wird die private Rechtsdurchsetzung als zweite Säule der DMA-Durchsetzung voraussichtlich zunehmend an Bedeutung gewinnen. Wenngleich die Zulässigkeit der privaten Rechtsdurchsetzung anfangs mangels expliziter Klarstellung im DMA-Entwurf[76] angezweifelt wurde, ist sie mittlerweile mit Blick auf die im endgültigen Text aufgenommenen Regelungen in Art. 39 und 42 DMA einhellig anerkannt.[77] Indem Private gegen DMA Verstöße vor den Zivilgerichten vorgehen können, wird der Druck auf Torwächter hinsichtlich einer vollumfänglichen DMA-Compliance erheblich erhöht und die effektive Durchsetzung des DMA befördert.

2. Verhältnis von öffentlicher zu privater Durchsetzung

Ein effektives Zusammenspiel zwischen öffentlicher und privater DMA-Durchsetzung ist essenziell, um Friktionen zu vermeiden. Entsprechend regelt Art. 39 DMA die Zusammenarbeit der Kommission mit den nationalen Gerichten. Hierbei orientiert sich die Systematik der Norm erkennbar an Art. 15 f. VO (EG) 1/2003, sodass dessen Auslegungsgrundsätze grundsätzlich übertragbar sind.[78] So sieht Art. 39 Abs. 5 S. 1 DMA vor, dass die nationalen Gerichte keine Entscheidungen erlassen dürfen, die einem DMA Beschluss der Kommission zuwiderlaufen. Zudem müssen sie es gem. Art. 39 Abs. 5 S. 2 DMA vermeiden, Entscheidungen zu erlassen, die einer Entscheidung zuwiderlaufen, die die Kommission in einem von ihr nach dieser Verordnung eingeleiteten Verfahren zu erlassen beabsichtigt. Im Einklang mit der Auslegung von Art. 16 Abs. 1 VO (EG) 1/2003 ist allerdings keine Aussetzung eines gerichtlichen Verfahrens geboten, wenn die Kommission bislang kein Verfahren eingeleitet hat.[79] Eine derartige Auslegung ist letztlich auch erforderlich, weil mit Blick auf die Ausgestaltung der Art. 5 ff. DMA als per-se-Regeln[80] überwiegend nicht zu erwarten ist, dass die Kommission überhaupt eingreifen will bzw. muss.[81] Schließlich können die nationalen Gerichte nach Art. 39 Abs. 5 S. 3 DMA prüfen, ob es notwendig ist, das anhängige Verfahren auszusetzen. Eine etwaige Pflicht besteht hingegen nicht.[82]

Vor dem Hintergrund der klaren Regeln aus Art. 39 Abs. 5 DMA sind auch die Bedenken um die DB-Station-Entscheidung des EuGH[83] zurückzuweisen. Teilweise wird argumentiert, dass hiernach stand-alone-Klagen vor Nichteinhaltungsbeschlüssen i. S. d. Art. 29 DMA ausgeschlossen sein könnten, um eine Fragmentierung des Binnenmarkts durch divergierende nationale Gerichte zu vermeiden.[84] In dieser Entscheidung ging es um Entgelte für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur durch die Richtlinie 2001/14/EG. Die Richtlinie sah vor, dass nationale Regulierungsstellen wie die Bundesnetzagentur über Beschwerden entscheiden müssen. Insoweit hatte der EuGH klargestellt, dass ein betroffenes Unternehmen zunächst die nationale Regulierungsstelle anrufen müsse, bevor es Klage vor den Zivilgerichten wegen eines Verstoßes gegen Art. 102 AEUV erheben könne. [85] Anders als Art. 39 DMA, der vergleichbar zu Art. 15 f. VO (EG) 1/2003 eine grundsätzliche parallele Tätigkeit der nationalen Gerichte vorsieht, enthielt Art. 30 Abs. 5 UAbs. 2 RL 2001/14/EG nur die Regelung, dass nationale Regulierungsstellen über Beschwerden von Unternehmen entscheiden müssen. Schließlich betraf die Entscheidung das Verhältnis von sektorspezifischer Regulierung und Art. 101 f. AEUV, während Art. 39 DMA das Binnenverhältnis zwischen behördlicher und privater Rechtsdurchsetzung im DMA regelt.[86] Dementsprechend ist die DB-Station Entscheidung nicht auf den DMA übertragbar. Vielmehr bestärkt das Regulierungskonzept des Art. 39 Abs. 5 DMA die designierte Stellung der privaten Durchsetzung als zweite Säule der DMA-Durchsetzung, zumal die Entscheidungen der nationalen Gerichte die Ressourcendefizite der Kommission etwas reduzieren und frühzeitige Entscheidungen des EuGH im Rahmen von Vorlageverfahren (vgl. Art. 39 Abs. 5 S. 4 DMA) dazu beitragen können, Rechtssicherheit und Leitplanken für die einheitliche Auslegung des DMA zu schaffen.[87]

3. Private Rechtsdurchsetzung im deutschen Recht – Umsetzung und Rechtsrahmen

Da der DMA die Umsetzung der privaten Rechtsdurchsetzung nicht regelt, obliegt es den Mitgliedstaaten, entsprechende Vorschriften in die nationalen Rechtsordnungen zu implementieren. Übergeordneter Maßstab für deren Ausgestaltung ist der unionsrechtliche Effektivitätsgrundsatz.[88] Der deutsche Gesetzgeber implementierte als Vorreiter Regelungen im Rahmen der 11. GWB-Novelle, „um die effektive Durchsetzung“ des DMA zu unterstützen.[89] Die Regeln für DMA-Ansprüche folgen weitgehend den Vorschriften für die private Durchsetzung von kartellrechtlichen Ansprüchen, die sich wiederum an der Kartellschadensersatzrichtlinie[90] orientieren. So erfolgte die Ausweitung der Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche nach § 33 Abs. 1 GWB und der korrelierenden Schadensersatzpflicht aus § 33a Abs. 1 GWB auf Verstöße gegen Art. 5-7 DMA. Zudem wurde auch die Bindungswirkung von Kommissionsentscheidungen aus § 33b GWB[91] – mit Blick auf Art. 39 Abs. 5 DMA deklaratorisch[92] – auf die Benennungsentscheidung und Verstöße nach Art. 5 ff. DMA erstreckt. Ferner wurden weitere klägerfreundliche Vorschriften wie die erweiterten Auskunfts- und Beweisregeln aus § 33g GWB i. V. m. §§ 89b ff. GWB oder die Verjährungsfrist aus § 33h GWB und die ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte nach §§ 87, 89 GWB gleichlaufend geregelt. Nicht hingegen übernommen wurde die Vorschrift zur Vermutung der Schadensabwälzung bezüglich indirekter Abnehmer aus § 33c Abs. 2 GWB sowie die Schadensvermutung aus § 33a Abs. 2 GWB.[93] Letzteres ist mit Blick darauf, dass die Vermutung auf empirischen Erhebungen zu Kartellen beruht, zwar nachvollziehbar.[94] Gleichwohl ist aus rechtspolitischer Perspektive mit Blick auf die intendierte effiziente Ausgestaltung der privaten Rechtsdurchsetzung zu berücksichtigen, dass eine fehlende Schadensvermutung abschreckend wirken kann.[95] Gerade die Anlehnung zahlreicher Vorschriften der Art. 5-7 DMA an kartellrechtliche Fälle[96] könnte es mit Blick auf die Zielsetzungen gebieten, de lege ferenda etwaige Schadensvermutungen zu implementieren.[97] Bis zur Umsetzung etwaiger Vorschriften sollten die Zivilgerichte die richterrechtliche Schaffung von Schadensvermutungen erwägen.[98]

4. Materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Besonderheiten des DMA

Die privatrechtliche Durchsetzung des DMA wirft zunächst zahlreiche aus dem Kartellrecht bekannte Probleme – etwa zur gerichtlichen Zuständigkeit – auf.[99] Hier lassen sich die aus dem Kartellrecht entwickelten Standards übertragen, ohne dass es DMA-Spezifika zu beachten gilt. Beispielsweise spricht aufgrund des kartellrechtlich determinierten Unternehmensbegriffs des DMA[100] vieles dafür, in Anlehnung an die Sumal-Entscheidung des EuGH,[101] dass Gerichte ihre (internationale) Zuständigkeit auf Art. 8 Nr. 1 EuGVVO stützen können, soweit sich Klagen gegen in der EU ansässige Torwächter richten, jedoch mindestens eine mitverklagte Tochtergesellschaften ihren Sitz in dem jeweiligen Mitgliedstaat hat.[102] Da die meisten Torwächter ihren Sitz nicht in der EU haben, hilft dies allerdings nur begrenzt weiter. Alternativ ist unter Berücksichtigung der Wasserstoffperoxid-Entscheidung[103] des EuGH eine Anwendung des deliktischen Gerichtsstands nach Art. 7 Nr. 2 EuGVVO bzw. § 32 ZPO am Sitz des geschädigten Unternehmens denkbar.[104] Schließlich ist auch mit Blick auf die dem Schutz des unverfälschten Wettbewerbs i. S. d. Art. 101 ff. AEUV inhärente Zielsetzung von bestreitbaren Märkten (vgl. Art. 1 Abs. 1 DMA)[105] davon auszugehen, dass Art. 6 Abs. 3 Rom-II-Verordnung auf DMA-Verstöße anwendbar ist.[106] Dabei kann das geschädigte Unternehmen bei Auswirkungen des schädigenden Verhaltens auf

mehreren nationalen Märkten unter gewissen Voraussetzungen einheitlich das Recht des Mitgliedstaats des angerufenen Gerichts wählen.

a) Beweislastfragen bei DMA-Verstößen

DMA-spezifische Auswirkungen sind hingegen auf die Beweislast im Zivilprozess denkbar. Im Grundsatz trägt der Kläger eines Zivilverfahrens die Beweislast für ihm günstige Tatsachen. Der DMA enthält jedoch in Art. 8 Abs. 1 S. 1 eine Sicherstellungs- und Nachweispflicht des Torwächters bezüglich der Verpflichtungen aus Art. 5-7 DMA. So hat der Torwächter „die Einhaltung der Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 dieser Verordnung sicherzustellen und weist diese nach“. Der Formulierung des Wortlauts ist nicht zu entnehmen, dass das Nachweisprinzip auf das behördliche Durchsetzungsverfahren beschränkt ist.[107] Gegen eine Beweislastumkehr auch im zivilrechtlichen Verfahren könnte gleichwohl ein systematischer Umkehrschluss sprechen, da nur Erwägungsgrund 23 UAbs. 1 S. 2 DMA ausdrücklich von einer „Beweislast“ bezüglich der quantitativen Schwellenwerte aus Art. 3 Abs. 2 DMA spricht. Dem ist zu entgegnen, dass das Regulierungskonzept des Art. 8 Abs. 1 S. 1 DMA, ersichtlich am Wortlaut („sicherzustellen und den Nachweis dafür zu erbringen“), stark an das „accountability“-Prinzip der DSGVO aus Art. 5 Abs. 2 DSGVO bzw. Art. 24 Abs. 1 S. 1 DSGVO („sicherzustellen und den Nachweis dafür zu erbringen“) angelehnt ist.[108] Der EuGH hat bezüglich zivilrechtlicher Schadensersatzklagen aus Art. 82 DSGVO klargestellt, dass die Nachweispflicht aus Art. 5 Abs. 2 DSGVO auch zu einer Beweislastumkehr in zivilrechtlichen Verfahren führt, da sie „eine allgemein anwendbare Regel“ formuliert.[109] Schließlich spricht ein Erst-recht-Schluss für eine Beweislastumkehr im Zivilverfahren: Wenn der Torwächter im behördlichen Verfahren, das mit erheblichen Bußgeldern enden kann und daher eine Strafrechtsnähe aufweist, die Einhaltung der DMA-Vorschriften nachweisen muss, ist dies im weniger einschneidenden Zivilverfahren erst recht angezeigt. Im Ergebnis dürfte eine Beweislastumkehr auch im Rahmen zivilrechtlicher stand-alone-Klagen gelten.[110] Jedenfalls ist aufgrund der erheblichen Informationsasymmetrien zwischen Torwächtern und Klägern regelmäßig eine sekundäre Beweislast bezüglich etwaiger DMA-Verstöße angezeigt.[111]

b) Besonderheiten aufgrund der Regelungskonzeption – Fokus auf einstweiligen Rechtsschutz

Weiterhin sind prozessuale Besonderheiten aus der Regelungskonzeption des DMA abzuleiten. Erleichterungen der Durchsetzung gegenüber dem Kartellrecht bestehen zunächst darin, dass kein aufwändiger Nachweis einer marktbeherrschenden Stellung notwendig ist. Vielmehr steht die Adressatenstellung durch die Benennung der Kommission bindend fest.[112] Überdies sind sämtliche Verpflichtungen aus Art. 5-7 DMA als per-se-Regeln konzipiert. Damit sind tatsächliche, mögliche oder vermutete Auswirkungen auf einen Markt unbeachtlich (vgl. Erwägungsgrund 11 S. 2 DMA). Auch scheiden Rechtfertigungen von Verstößen durch den Torwächter aus.[113] Die Regulierungskonzeption der Verpflichtungen aus Art. 5-7 DMA ist dementsprechend besonders geeignet, für Kläger (vergleichsweise) zügige Entscheidungen herbeizuführen. Vor diesem Hintergrund und der Berücksichtigung drohender Tipping-Effekte[114] ist zu erwarten, dass dem einstweiligen Rechtsschutz eine hervorgehobene Rolle in Konstellationen zukommen wird, in denen ein Nichteinhaltungsverfahren der Kommission noch nicht eingeleitet wurde.[115] Hierbei werden aufgrund der Gatekeeper-Stellung der Torwächter und der damit korrelierenden erheblichen Abhängigkeiten von gewerblichen Nutzern vermehrt existenzgefährdende Konstellationen für die Kläger auftreten.[116] Um der Bedeutung derartiger Verfahren und der gebotenen Umsetzung des Effektivitätsgrundsatzes Rechnung zu tragen, sollte de lege ferenda in Anlehnung an § 12 Abs. 1 UWG bzw. § 89b Abs. 5 GWB eine widerlegliche Vermutung der Dringlichkeit im Rahmen von §§ 935, 940 ZPO implementiert werden.[117] Bis dahin obliegt es den Gerichten, die regelmäßig angesetzten vier Wochen zwischen Kenntnis und Einreichung des Antrags hinsichtlich der Dringlichkeitsfristen zu verlängern.[118]

IV. Fazit und Ausblick

Das erste Jahr der DMA-Durchsetzung hat gezeigt, dass die Kommission entschlossen ist, die ambitionierten Zielsetzungen des DMA zu verwirklichen. Jedenfalls das System zur Benennung der Torwächter ist bislang als erfolgreich zu bewerten, wenngleich Entscheidungen des EuGH noch ausstehen. Auch die ersten Bußgelder gegen Apple und Meta belegen die Entschlossenheit der Kommission. Mit Spannung abzuwarten sind die Veröffentlichungen der Spezifikationsbeschlüsse und die weiteren anstehenden Entscheidungen in den Nichteinhaltungsverfahren. Während erstgenannte Interoperabilitätslösungen für App-Entwickler und Hardware-Anbieter für iOS befördern dürften, könnten die noch ausstehenden Nichteinhaltungsbeschlüsse i. S. d. Art. 29 DMA nicht nur (weitere) Abstellungen und Bußgelder enthalten, sondern auch den Stein für follow-on-Klagen ins Rollen bringen. So dürften sich insbesondere Verstöße gegen Art. 5 Abs. 4, Art. 6 Abs. 4 und Art. 6 Abs. 5 DMA für die Geltendmachung etwaiger Schäden eignen.[119] Zugleich ist mit Blick auf zahlreiche Non-Compliance-Beschwerden das Ressourcendefizit der Kommission als alleinige Durchsetzungsbehörde evident. Gerade stand-alone-Klagen dürften sich als Hebel erweisen, um die Kommission zu entlasten. In dieser Hinsicht gilt es, die Potenziale der privatrechtlichen Durchsetzung vollumfänglich(er) auszuschöpfen. Um die in Art. 1 Abs. 5 DMA ersichtliche Intention der Vermeidung der Fragmentierung des Binnenmarkts bestmöglich zu wahren, könnte sich langfristig ein Pendant zur Kartellschadensersatzrichtlinie für die DMA-Durchsetzung als zielführend erweisen. Mittelfristig sollten alle nationalen Gesetzgeber evaluieren, ob sie die privatrechtliche Durchsetzung mit Blick auf den unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatz durch Instrumente wie Beweiserleichterungen, Schadensvermutungen oder Dringlichkeitsvermutungen (noch weiter) erleichtern müssen. Kurzfristig obliegt es insbesondere den nationalen Gerichten, bei Fragen der Zuständigkeit, der Beweislastverteilung, der Schadensschätzung oder der Behandlung von Informationsasymmetrien – in enger Abstimmung mit dem EuGH – zur Wirksamkeit der DMA-Durchsetzung beizutragen.

Fußnoten:

RAin Dr. Ann-Christin Richter und RA Dr. René Galle, Hamburg.

Die Autoren danken Herrn Dr. Fabian Kieß für die wertvolle Unterstützung bei der Erstellung dieses Beitrags.

[1] So etwa Hegener, RDi 2024, 267, 270; Herbers, RDi 2022, 252; Schwab, in: Podszun,DMA, 2023, Art. 5 Abs. 1 Rn. 1.

[2] Vgl. Vestager, 25.03.2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_24_1702.

[3] Vgl. die grundlegende Zielsetzung aus Art. 1 Abs. 1 DMA.

[4] So Drewes/Meyer/Moss, RDi 2024, 310, 313.

[5] Vgl. Erwägungsgründe 67 S. 3 und 73 S. 2 DMA.

[6] Achleitner, NZKart 2022, 359, 360; Wielsch, ZUM 2023, 153, 154.

[7] Vgl. Kieß, Regulierung von digitalen Plattform-Ökosystemen, 2023, S. 121 f.

[8] BT-Drs. 20/6824, S. 20; Galle/Dressel, EuZW 2024, 107.

[9] Vgl. etwa Art. 38 Abs. 7 UAbs. 2 S. 2 und Erwägungsgrund 91 S. 4 DMA.

[10] Siehe https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/search

[11] Der Unternehmensbegriff entspricht funktionell dem kartellrechtlichen Unternehmensbegriff des EuGH, vgl. Bongartz/Kirk, in: Podszun, DMA (Fn. 1), Art. 2 Abs. 1 Rn. 132. Vgl. hierzu auch Brauneck, BB 2024, 2115 ff. und Weinert/Lange-Schlüter, BB 2025, 515 ff.

[12] Vgl. Weck, in: Münchener Kommentar, Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2023, DMA Art. 3 Rn. 82.

[13] A. A. Kumkar, in: Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht, 110. Lfg. 2/2025, Art. 3 DMA Rn. 48.

[14] Weck, in: Münchener Kommentar, Wettbewerbsrecht (Fn. 12), DMA Art. 3 Rn. 88.

[15] Kommission, 06.09.2023, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_4328.

[16] Kommission, 13.05.2024, https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eukommission-benennt-booking-als-gatekeeper-und-pruft-widerspruch-von-x-2024-05-13_de.

[17] Kommission, 23.04.2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1085.

[18] Vgl. Higer/Patt, NZKart 2024, 78, 81 f. mit einer Übersicht.

[19] Kommission, 27.10.2023 – C/2023/550 Rn. 8 ff. – Samsung

[20] Kommission, 05.09.2023 – C(2023) 6101 final Rn. 125 ff. – Alphabet.

[21] Kommission, 05.09.2023 – C(2023) 6106 final Rn. 103 ff. – Microsoft.

[22] Vgl. Kommission, 13.05.2024, https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-benennt-booking-als-gatekeeper-und-pruft-widerspruch-von-x-2024-05-13_de.

[23] Kommission, 05.09.2023 – C(2023) 6077 final Rn. 9 ff. iMessage.

[24] Kommission, 16.10.2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_5324.

[25] Kommission, 12.02.2024 – C(2024) 806 final Rn. 20 ff., 50 ff.,82 ff. – Microsoft.

[26] EuG, T‑357/24 – Opera Norway/Kommission, Klage vom 13.09.2024.

[27] Kommission, 05.09.2023 – C(2023) 6076 final Rn. 6 ff. –iPadOS.

[28] Europäische Kommission, 29.04.2024 – C/2024/4374 Rn. 13 f. – Apple – iPadOS.

[29] EuG, 17.07.2024 – T‑1077/23, BeckEuRS 2024, 767972 –TikTok.

[30] Insoweit von einem „Kampf gegen Windmühlen“ sprechend Higer/Patt, NZKart 2024,78.

[31] Vgl. EuG, 17.07.2024 – T‑1077/23, BeckEuRS 2024, 767972 (Ls. 1) – TikTok.

[32] EuG, 17.07.2024 – T‑1077/23, BeckEuRS 2024, 767972 Rn. 71 –TikTok.

[33] EuG, 17.07.2024 – T‑1077/23, BeckEuRS 2024, 767972 Rn. 86 ff. – TikTok.

[34] EuG, 17.07.2024 – T‑1077/23, BeckEuRS 2024, 767972 Rn. 47 – TikTok.

[35] Vgl. Schweitzer, ZEuP 2021, 503, 531, treffend von einem Paradigmenwechsel von „rules instead of standards“ sprechend.

[36] EuG, Klage vom 15.11.2023 – T‑1078/23 – Meta. Von der Klage war auch der Facebook Marketplace umfasst. Nachdem die Kommission diesen nicht mehr als ZPD ansieht, dürfte sich die Klage insoweit erledigt haben.

[37] EuG, Klage vom 16.11.2023 – T‑1079/23 – Apple.

[38] EuG, T‑357/24 – Opera Norway/Kommission, Klage vom 13.09.2024.

[39] Picht, in Immenga, Wettbewerbsrecht, 7. Aufl. 2025, DMA Art. 11 Rn. 2; Seeliger, in: Podszun, DMA (Fn. 1), Art. 11 Rn. 2.

[40] Die Compliance-Reports sind alle abrufbar unter https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/reports/compliance-reports.

[41] Vgl. Meta, Meta’s Compliance with the Digital Markets Act, 06.03.2024, S. 2: „When the first draft of the DMA was published in December 2020, Meta publicly welcomed the DMA’s ambitions“.

[42] Vgl. Booking, Booking Holdings Inc.’s Digital Markets Compliance Report, November 2024, abrufbar unter https://www.bookingholdings.com/wp-content/uploads/2024/11/DMA-Compliance-Report.pdf, S. 2: „we make DMA compliance a priority.“

[43] Vgl. Apple, Non-Confidental Summary of DMA Compliance Report, 07.03.2024, https://www.apple.com/legal/dma/NCS October-2024.pdf; S. 1: „The DMA requires changes to this system that bring greater risks to users and developers.“

[44] EuGH, 19.09.2024 – C‑264/23, WRP 2024, 1324 – Booking.com.

[45] Diesen Begriff verwenden Bueren/Weck, in: Münchener Kommentar, Wettbewerbsrecht (Fn. 12), DMA Art. 8 Rn. 2.

[46] Bueren/Weck, in: Münchener Kommentar, Wettbewerbsrecht (Fn. 12), DMA Art. 11 Rn. 15.

[47] Ebenfalls kritisch Picht, in: Immenga, Wettbewerbsrecht (Fn. 39), DMA Art. 11 Rn. 21.

[48] Kommission, 25.03.2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1689.

[49] Kommission, 19.09.2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_4761.

[50] Der eindeutige Wortlaut des Art. 8 Abs. 2 DMA beschränkt die Anwendbarkeit des Spezifikationsverfahrens auf Verpflichtungen nach Art. 6 und 7 DMA. Hierzu kritisch, Kühling/Weck, ZWeR 2021, 487, 509; Monopolkommission, 82. Sondergutachten,2021, S. 25 ff.

[51] Im Wiederholungsfall kann sich das Bußgeld auf 20% des Konzernumsatzes erhöhen, vgl. Art. 30 Abs. 2 DMA.

[52] Kommission, 25.03.2024 – DMA.100103 – Alphabet – Online Search Engine – Google Search – Article 6(5).

[53] Vgl. EuGH, 10.09.2024 – C‑48/22 P, EuZW 2025, 167, K&R 2024, 805 – Google Shopping.

[54] Kommission, 19.03.2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_811

[55] Kommission, 04.03.2024 – AT.40437 – Apple – App Store Practices.

[56] Kommission, 25.03.2025 – DMA.100075 – Alphabet – Online intermediation services – App Stores – Google Play – Article 5(4), S. 3 f.

[57] Kommission, 19.03.2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_811.

[58] Kommission, 25.03.2024 – DMA.100055 – Meta – Article 5(2).

[59] Vgl. Mendelsohn/Färber, MMR 2025, 3, 4. Grundlegend hierzu Schmid/Späth, NZKart 2022, 568.

[60] Mendelsohn/Färber, MMR 2025, 3, 5.

[61] Kommission, 23.04.2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1085.

[62] Kommission, 25.03.2024 – DMA.100109, Rn. 7 ff. – Apple – Online Intermediation Services – app stores – App Store – Article 5(4).

[63] Kommission, 24.06.2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_3433.

[64] Kommission, 23.04.2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1085.

[65] Kommission, 24.06.2024 – DMA.100206 – Apple new business terms.

[66] Dazu etwa Podszun/Kirk, in: Taeger/Pohle, Computerrechts-Handbuch, 39. EL April 2024, Teil 12, Nr. 120. 3, Rn. 42 f.

[67] Kommission, 24.06.2024 – DMA.100206 – Apple new business terms, Rn. 15 ff.

[68] Kommission, 25.03.2024 – DMA.100109 – Apple – Operating systems – iOS – Art. 6(3).

[69] Vgl. Bueren/Weck, in: Münchener Kommentar, Wettbewerbsrecht (Fn. 12), DMA Art. 6 Rn. 88.

[70] Kommission, 23.4.2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1086.

[71] Im Ganzen so Kommission, 19.03.2025, https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-provides-guidance-under-digital-markets-act-facilitate-development-innovative-products-2025-03-19_en.

[72] Vgl. Präsident Trumps Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, https://www.nytimes.com/2025/01/23/us/politics/trump-davos-europe-tariffs.html.

[73] Die Bußgelder riefen Empörung aus dem Weißen Haus hervor, das sie als ökonomische Erpressung bezeichnete. Vgl. https://www.reuters.com/sustainability/boardspolicy-regulation/us-calls-eu-fines-apple-meta-economic extortion-2025-04-23/.

[74] Vgl. etwa Galle/Dressel, EuZW 2024, 107, 108.

[75] So beklagte die europäische Verbraucherorganisation BEUC die Nichteinhaltung von DMA-Vorschriften durch Microsoft, Amazon oder ByteDance, vgl. BEUC, 02.09.2024, https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/BEUC-X-2024-062_Summarynon-compliance-reports-gatekeepers.pdf. Auch die Dachorganisation von Hotels, Restaurants und Cafés in Europa beklagte in einer Pressemitteilung, dass Booking auch nach der Veröffentlichung des Compliance-Berichts den DMA nicht einhalte, vgl.Hotrec, 14.11.2024, hotrec-press-release-booking.com-remains-non-compliant-withdigital-markets-act.pdf.

[76] Entwurf vom 15.12.2022, abrufbar unter: IMMC.COM%282020%29842%20final.DEU.xhtml.2_DE_ACT_part1_v1.docx.

[77] Vgl. Galle/Dressel, EuZW 2024, 107; Haus/Steinseifer, ZWeR 2023, 105, 118; Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 3.

[78] So auch Biermann, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht (Fn. 39), DMA Art. 39 Rn. 3.

[79] Zu Art. 16 VO (EG) 1/2003 etwa Riesenkampff/Steinbarth, in: BeckOK Kartellrecht, 15. Edition, Stand: 01.01.2025, Kartellverfahrens-VO Art. 16 Rn. 8; Schneider, in: Münchener Kommentar, Wettbewerbsrecht (Fn. 12), VO Nr. 1/2003 Art. 16 Rn. 14.

[80] Dies gilt insbesondere auch für Art. 6 DMA, vgl. Richter/Gömann, NZKart 2023, 208, 210. Im Ergebnis auch Galle/Dressel, EuZW 2024, 107, 109.

[81] So auch Zober, NZKart 2021, 611, 614.

[82] Lahme/Ruster, in: Podszun, DMA (Fn. 1), Art. 39 Rn. 26.

[83] EuGH, 27.10.2022, C‑721/20, BeckRS 2022, 28846 – DB Station.

[84] Vgl. Elkerbout/Merenlahti, 31.01.2024, https://theplatformlaw.blog/2025/01/31/looking-ahead-at-private-enforcement-of-the-dma-and-why-the-db-station-judgmentdoes-not-hinder-standalone-damages-claims/.

[85] EuGH, 27.10.2022, C‑721/20, BeckRS 2022, 28846 Rn. 81 – DB Station.

[86] Vgl. Käseberg/Gappa, Podszun, DMA (Fn. 1), Art. 1 Rn. 21.

[87] Vgl. Richter/Göhmann, NZKart 2023, 208, 211.

[88] So auch Weinert/Lange-Schlüter, BB 2025, 515, 516.

[89] BT-Drs. 20/6824, S. 2.

[90] Richtlinie 2014/104/EU.

[91] Zur komplexen Frage bezüglich der Bindungswirkung von Verpflichtungsentscheidungensiehe Bueren/Zober, NZKart 2023, 642, 648 f.; Richter/Gömann NZKart2023, 208, 211.

[92] Vgl. Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 4.

[93] Kritisch hierzu Richter/Göhmann, NZKart 2023, 208, 212.

[94] Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 15; Weinert/Lange-Schlüter, BB 2025, 515, 521.

[95] Vgl. Bueren/Zober, NZKart 2023, 642, 649 f.; Richter/Gömann NZKart 2023, 208,211.

[96] Dazu oben unter II. 3.

[97] Vgl. auch Bueren/Zober, NZKart 2023, 642, 650; Richter/Gömann NZKart 2023, 208,211.

[98] So etwa BGH, 28.01.2020 – KZR 24/17, NZKart 2020, 136, 140, WRP 2020, 614 –Schienenkartell II.

[99] Dazu ausführlich Galle/Dressel, EuZW 2024, 107; Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 4; Weinert/Lange-Schlüter, BB 2025, 515.

[100] Dazu unter II. 1.

[101] EuGH, 06.10.2021 – C‑882/19, EuZW 2021, 1049, WRP 2021, 1540.

[102] Vgl. Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 18.

[103] Vgl. EuGH, 11.12.2014 – C‑352/13, EuZW 2015, 584 Rn. 51 ff. – CDC Hydrogen Peroxide.

[104] Galle/Dressel, EuZW 2024, 107, 112; Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 18.

[105] Zu den Überschneidungen der Zielsetzungen siehe Kumkar, in: Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht (Fn. 13), Art. 1 Rn. 6.

[106] Vgl. Galle/Dressel, EuZW 2024, 107, 112.

[107] Richter/Göhmann, NZKart 2023, 208, 212.

[108] Vgl. Werkmeister/Grewe, in: Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht (Fn. 13), Art. 8 Rn. 3.

[109] EuGH, 24.02.2022 – C‑175/20, BeckRS 2022, 2616 Rn. 77, K&R 2022, 260 – SIA/Valsts ieņēmumu dienests; EuGH, 04.07.2023 – C‑252/21, GRUR 2023, 1131, 1139, WRP 2023, 924 – Meta Platforms.

[110] Im Ergebnis auch Richter/Göhmann, NZKart 2023, 208, 212; Weinert/Lange-Schlüter, BB 2025, 515, 517; a. A. etwa Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 12.

[111] Zumindest dies erwägend Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 12 f.

[112] Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 12, 9 f.

[113] Nach Art. 9 und 10 DMA kann die Kommission in den dort genannten eng umrissenen Fällen, die Anwendung des DMA aussetzen bzw. hiervon befreien. Die Entscheidung der Kommission ist jedoch konstitutiv. Die Pflichten der Art. 5 bis 7 DMA sind hingegen als per-se-Regeln formuliert und bieten als solche wenig Raum für mögliche Rechtfertigungsgründe.

[114] Dazu etwa Podszun/Hinck, GRUR 2024, 1304, 1307.

[115] So auch Weinert/Lange-Schlüter, BB 2025, 515, 521.

[116] Vgl. Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 15; Weinert/Lange-Schlüter, BB 2025, 515, 521.

[117] Richter/Göhmann, NZKart 2023, 208, 212.

[118] Richter/Göhmann, NZKart 2023, 208, 212; Thole/Paffrath, ZWeR 2025, 1, 16.

[119] Hierzu Weinert/Lange-Schlüter, BB 2025, 515, 518 ff.

Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP) 2025, S. 842-850